Отцы и дети, а также… их одноклассники

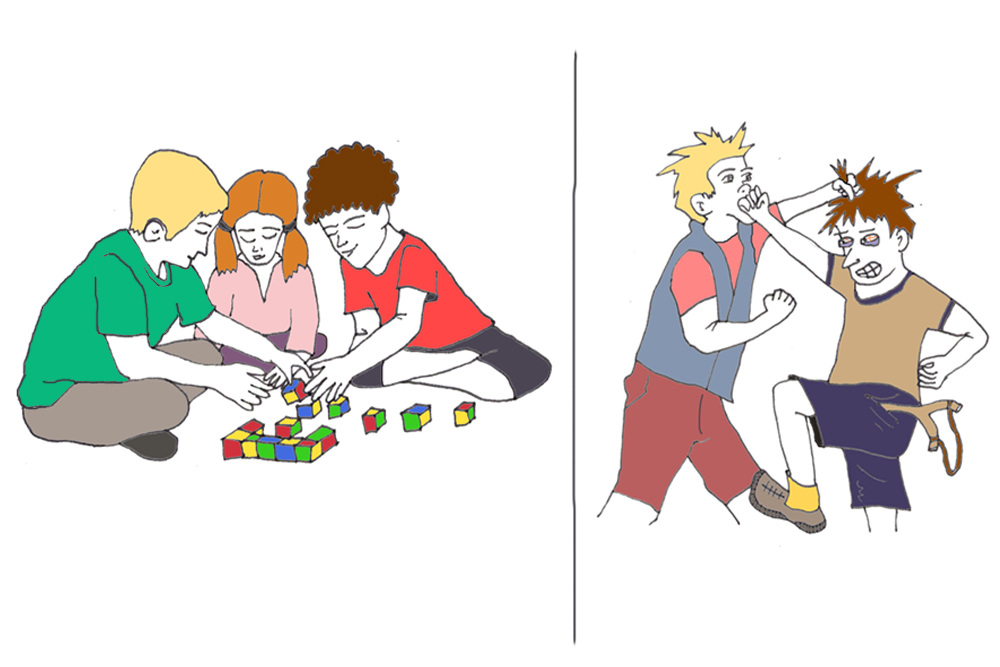

Мое изначальное мнение было такое, что не фиг тратить деньги – если что, дома «догонимся» собственными, так сказать, силами (неужели не справимся?). Но потом ребенок пошел в школу… и стал приносить оттуда разное такое поведение. И фразы. И реплики. И вообще стал превращаться во что-то неуправляемое временами. Очевидно, что он экспериментирует с поведением, которое наблюдает у своих друзей в школе. И наши попытки «собрать его воедино» работают все меньше и меньше. То есть пока ребенок дома в выходные, все постепенно выравнивается, но как только начинается школа, у нас в доме появляется неуправляемый чертенок. И тут я задумалась… А насколько вообще наше влияние как родителей сильно? Может ли быть так, что влияние одноклассников является намного более весомым фактором в жизни ребенка? Что там говорят психологи и педагоги?И тут я наткнулась на одну нашумевшую теорию, которую, как оказывается, поддерживают многие известные биологи (психологам и педагогам она гораздо меньше нравится, и сейчас вы поймете почему). А теория заключается в том, что с точки зрения эволюции, детям намного выгоднее копировать поведение своих сверстников, чем поведение своих родителей. Ведь родители – это устарелое прошлое, а сверстники – это то самое настоящее, с которым придется жить. И потому к нему надо адаптироваться в первую очередь. Согласно этой теории, сверстники всегда будут «выигрывать» у родителей.Вот, например, взять развитие языка. Как так получается, что дети эмигрантов не копируют акцент своих родителей? Я, кстати, давно об этом думала, почему у моего сына, который проводит в русском окружении большую часть своего времени, есть акцент на русском, а на английском нет? Русский был первым языком, который он услышал. У нас куча русских друзей, и все они регулярно посещают наш дом (то есть он получает разнообразие русских голосов и «оттенков»). Мы не мешаем языки и обращаемся к нему только по-русски. Мы много читаем, и он постоянно слушает русские аудиокнижки. В итоге словарный запас у него на русском больше, чем на английском, а акцент все равно очевиден. Как так? Может быть, все дело именно в том, что на русском говорят только взрослые? Ведь у него действительно совсем нет друзей-сверстников, которые говорят на хорошем русском. Большинство детей почти сразу переходят на английский. Так, может, это правда, что мы, родители всегда будем стоять на втором плане после сверстников, потому что с точки зрения эволюции копировать нас «невыгодно»? В будущем детям придётся жить с «ними», а не с «нами».Еще один пример в пользу этой теории: у вас когда-нибудь срабатывал такой фокус, когда вы брали в рот что-то полезное (скажем, капусту), жмурились изо всех сил перед вашим ребенком, показывая, как это вкусно, чтобы он наконец-то это взял в рот? У нас лично такой фокус никогда не работал. Можешь есть сколько угодно свои салаты перед его носом – ему все равно. Но стоит только какой-нибудь любимой семилетней блондинке положить эту самую капусту себе в тарелку, она (капуста) сразу начинает его подозрительно интересовать. И вот тут-то появляется настоящий шанс, что он ее таки попробует.

Мое изначальное мнение было такое, что не фиг тратить деньги – если что, дома «догонимся» собственными, так сказать, силами (неужели не справимся?). Но потом ребенок пошел в школу… и стал приносить оттуда разное такое поведение. И фразы. И реплики. И вообще стал превращаться во что-то неуправляемое временами. Очевидно, что он экспериментирует с поведением, которое наблюдает у своих друзей в школе. И наши попытки «собрать его воедино» работают все меньше и меньше. То есть пока ребенок дома в выходные, все постепенно выравнивается, но как только начинается школа, у нас в доме появляется неуправляемый чертенок. И тут я задумалась… А насколько вообще наше влияние как родителей сильно? Может ли быть так, что влияние одноклассников является намного более весомым фактором в жизни ребенка? Что там говорят психологи и педагоги?И тут я наткнулась на одну нашумевшую теорию, которую, как оказывается, поддерживают многие известные биологи (психологам и педагогам она гораздо меньше нравится, и сейчас вы поймете почему). А теория заключается в том, что с точки зрения эволюции, детям намного выгоднее копировать поведение своих сверстников, чем поведение своих родителей. Ведь родители – это устарелое прошлое, а сверстники – это то самое настоящее, с которым придется жить. И потому к нему надо адаптироваться в первую очередь. Согласно этой теории, сверстники всегда будут «выигрывать» у родителей.Вот, например, взять развитие языка. Как так получается, что дети эмигрантов не копируют акцент своих родителей? Я, кстати, давно об этом думала, почему у моего сына, который проводит в русском окружении большую часть своего времени, есть акцент на русском, а на английском нет? Русский был первым языком, который он услышал. У нас куча русских друзей, и все они регулярно посещают наш дом (то есть он получает разнообразие русских голосов и «оттенков»). Мы не мешаем языки и обращаемся к нему только по-русски. Мы много читаем, и он постоянно слушает русские аудиокнижки. В итоге словарный запас у него на русском больше, чем на английском, а акцент все равно очевиден. Как так? Может быть, все дело именно в том, что на русском говорят только взрослые? Ведь у него действительно совсем нет друзей-сверстников, которые говорят на хорошем русском. Большинство детей почти сразу переходят на английский. Так, может, это правда, что мы, родители всегда будем стоять на втором плане после сверстников, потому что с точки зрения эволюции копировать нас «невыгодно»? В будущем детям придётся жить с «ними», а не с «нами».Еще один пример в пользу этой теории: у вас когда-нибудь срабатывал такой фокус, когда вы брали в рот что-то полезное (скажем, капусту), жмурились изо всех сил перед вашим ребенком, показывая, как это вкусно, чтобы он наконец-то это взял в рот? У нас лично такой фокус никогда не работал. Можешь есть сколько угодно свои салаты перед его носом – ему все равно. Но стоит только какой-нибудь любимой семилетней блондинке положить эту самую капусту себе в тарелку, она (капуста) сразу начинает его подозрительно интересовать. И вот тут-то появляется настоящий шанс, что он ее таки попробует.

В общем, мне кажется, что в этой теории «второпланового влияния родителей» что-то есть. И тут, конечно, начинаешь вспоминать своих собственных родителей, которые с большим подозрением осматривали наших друзей. Впрочем, все, наверное, зависит от ребенка: насколько он социален, общителен и тянется к сверстникам.

Ученую, которая предложила эту теорию, зовут Джудит Рич Харрис. Интересно то, что в своей работе она подняла кучу исследований, которые вроде как доказывали, что поведение родителей напрямую влияет на поведение детей. Как выяснилось, в подавляющем большинстве этих исследований не был проконтролирован генетический фактор. Ведь дети похожи на родителей не только за счет наглядного примера поведения, но и за счет общих генов. Джудит Рич Харрис не поленилась и сделала обширный обзор имеющихся исследований и данных, которые были основаны на более жесткой методологии и учитывали общую генетику родителей и ребенка. В основном эти исследования проводились на парах детей (близнецах или усыновленных детях). Согласно математическим моделям, рассмотренным в этом обзоре, интеллектуальное и личностное развитие детей обусловлено тремя факторами:

- наследственность определяет 40-50% развития,

- общее окружение (а ля дом и родители, с которыми росли дети) определяет всего лишь 0-10%

- а остальные 40-50% остаются необъяснимыми; чаще всего этот фактор называют необъяснимым влиянием «необщего» окружения (туда попадает что угодно, в том числе друзья и одноклассники).

В общем, Джудит считает, что мы в последнее время стали переоценивать влияние родителей. Вот, например, еще сто лет назад родители особенно не парились и не беспокоились о самооценке и моральном благополучии ребенка — дети росли как сорняки. А сегодня все поголовно кусают локти и чувствуют себя плохими родителями: «недосмотрели-недодали». А можно ли сказать, что сегодняшнее поколение более здорово в плане психики, чем люди, воспитанные, скажем, сто лет назад? Вряд ли. По последним данным, психические заболевания только множатся и плодятся.

Не знаю. Если честно, такая точка зрения является для меня новым поворотом событий. Но она хорошо логически объяснена и потому имеет полное право быть.

Вообще Джудит приводит много интересных доводов. Вот, например, как так получается, что в одной и той же семье вырастают диаметрально противоположные дети? Потому что одного ребенка по каким-то причинам ругали, а другого любили? А что, если все наоборот: что, если ребенка больше любят, потому что у него изначально другой темперамент или интеллект, чем у его брата/сестры? Что, если врожденные характеристики ребенка диктуют поведение родителей, а не наоборот? Если ребенок стесняется – его подбадривают, а если хулиганит – на него спускают собаку. Что, если поставить все с ног на голову и посмотреть на вещи с другой стороны? Вполне возможно, что дети влияют на поведение родителей в ничуть не меньшей степени, чем родители влияют на поведение детей.

Джудит Рич Харрис также предлагает пересмотреть некоторые из результатов неблагополучного влияния разводов. Ведь разводы не только меняют уклад семьи, но и ведут к другим изменениям в жизни: очень часто детям приходится переезжать, менять школу, терять друзей. Кроме этого, часто страдает общее экономическое положение. Исследования показывают, что дети, которые часто переезжают, имеют на 77% выше шанс приобрести различные поведенческие отклонения, чем дети, которые не меняют места жительства. Что, если смена школы является не меньшим ударом для ребенка, чем смена семейного состава?

Джудит Рич Харрис в своей работе описывает также много разных историй из научной литературы, где показывается, что дети могут вырасти вполне адекватными людьми и без присутствия родителей, если при этом имеются рядом адекватные сверстники. Так, она приводит в пример шестерых еврейских детей, которые выросли в концентрационных лагерях. Взрослые, которые следили за ними, постоянно сменялись и умирали; дети привыкли держаться только друг за дружку. Как ни странно, все они смогли адаптироваться к миру и организовать себе благополучную жизнь.

Оказывается, даже на обезьянах проводились подобные исследования, изолируя малыша то от матери, то от сверстников, чтобы посмотреть, кто важнее. Конечно, негативные последствия выявились и в том, и другом случае, но отсутствие сверстников оказалось более травматичным и долгоиграющим для обезьян, чем отсутствие матери. То есть с точки зрения эволюции все сходится: современный мир важнее прошлого.

Конечно, люди – не обезьяны, но что-то в нас общее все же осталось.

В общем, я все это пишу вовсе не затем, чтобы снять с себя или с кого-то еще тяжесть родительской ноши. Этот «крест» нести нам всем. А пишу скорее для того, чтобы посмотреть на вещи с другой точки зрения. И задуматься над окружением наших детей. С кем они дружат, с кем общаются, с кем ходят в школу? Возможно, что хорошие друзья значат не меньше, чем хорошие учителя, а может, и больше… Ведь как в дорогих школах могут оказаться распущенные дети, так и в простых школах могут быть хорошие одноклассники. Как говорится: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты…».

Эх. Почему все так непросто?

9 thoughts on “Отцы и дети, а также… их одноклассники”

Comments are closed.